出飒|蔡雅玲:艺术家的价值在于她的思想

独家抢先看

蔡雅玲的作品展现了一个女性在成长过程中由于身份的变化而逐渐觉醒的过程。她撕开自己的伤口,将那些看似习以为常的,长久被忽视的事物通过艺术的方式呈现在观众面前。她的自我发现和成长之路,也是女性的自我发现和成长之路。

在她的心中,一个模糊的形象日渐清晰。她说话时声音不大,语速也很慢,偶尔还会停下来,陷入片刻思考,给人一种字斟句酌的感觉,但那些平静的句子后面,却隐藏着无比的坚定,蕴含着巨大的力量,就像她的作品一样。

蔡雅玲,一个人,女性,艺术家,已婚,有两个孩子。

我开始意识到自己是个女性

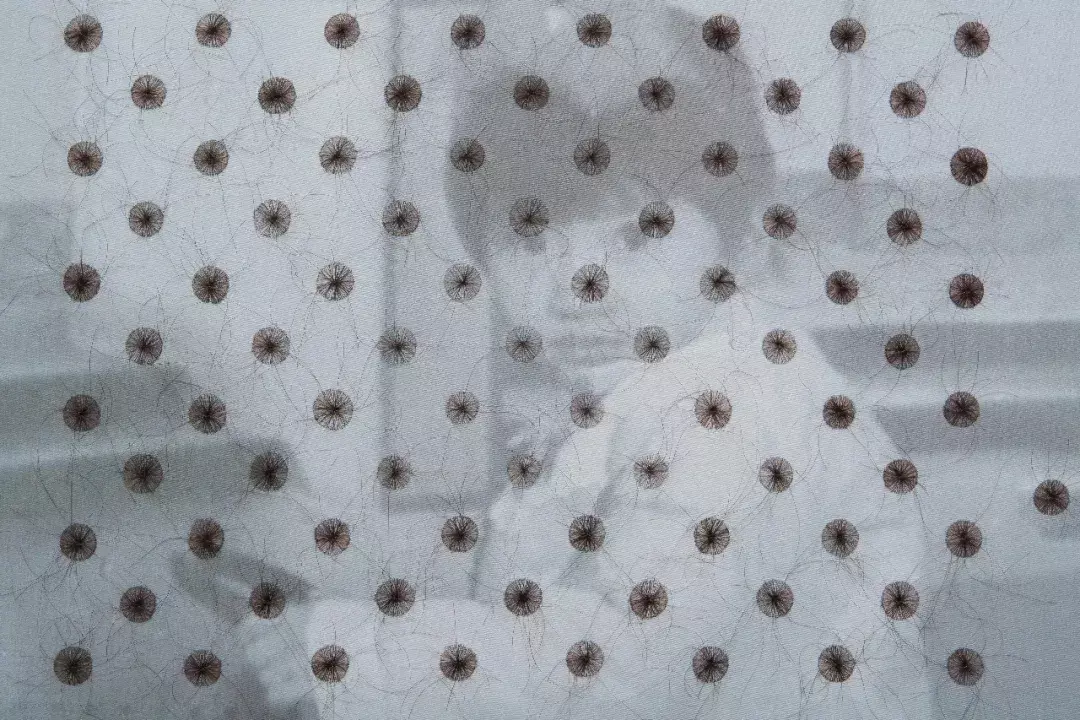

蔡雅玲作品:《1987年的我》、《1987年的妈妈》2016年

“我开始意识到自己是一个女性,是在生育第一个孩子的时候。”蔡雅玲说。青少年时期的她性格像个男孩子,也没有强烈的性别意识,常喜欢和男孩子一起玩耍。一些传统观念中女孩的特质,她甚至并不十分喜欢。但生育的经验,让她意识到在养育孩子的过程中自己与爱人承担的不同职责。角色的转变,让她发现了女性这个身份对她产生着多么巨大的影响。

成为母亲,让她的身体、经历、思想乃至艺术创作的方向都发生了彻底的改变。这样的变化,也让她开始认清自己成为一个艺术家的初衷究竟是什么?创作的目的又是什么。“之前我更多的是凭借着自己的本能在创作,”她说,“但当我自己意识到自己是一个女性,并经历了一切改变所带给我的或甜蜜或痛苦的影响后,我认为艺术就是要把我改变的过程记录下来。我相信不论是对我个人还是对中国艺术作品的面貌,这都是非常重要的记录。”

《2012年8月21日》是她在孕育第一个孩子时,用自己的头发绣在白色的确良布上的作品,也代表着她女性意识的觉醒。“这件作品重新打开了我创作欲望的出口。我用自己的头发作为材料,真切地记录了那段时间我的心情变化。”

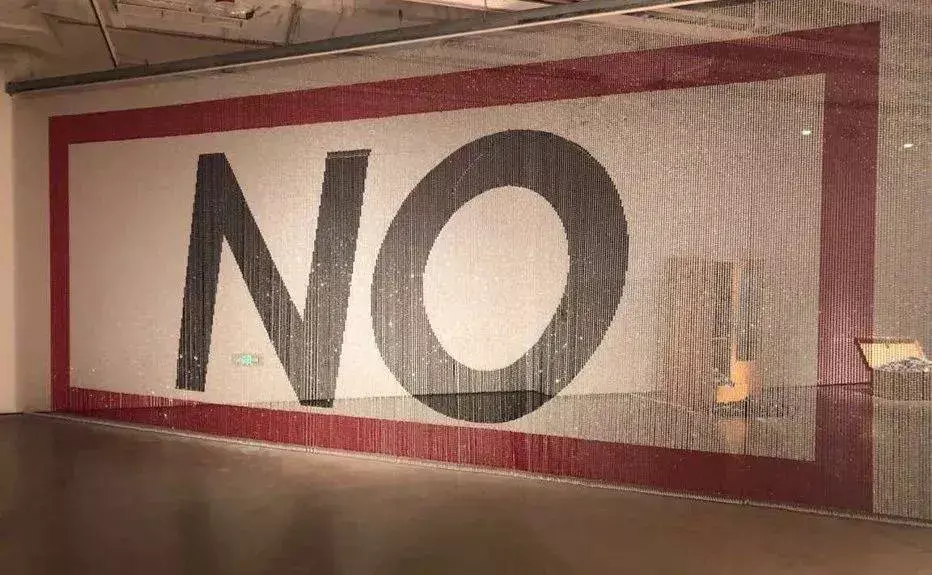

《No》 2018年

而随后的珠帘作品《无所谓》——两张分别写着“YES”和“NO”的珠帘,则标志着她作为一名艺术家的重大改变。“从这件作品开始,我对于女性角色的认知开始超越个人的经历,投射到社会范围内。也正是这件作品让我意识到,我的许多想法和困惑,其实能得到很多人的共鸣或强烈反馈。特别是在作品的第二次展示中,我去掉了原有的‘YES’,只留下了黑色的‘NO’。每个穿过珠帘的观众都认为,看来如此轻盈透明的一个单词,当你穿过它的时候,带给你的却是沉甸甸的质感。同时珠帘的摇摆让他们开始怀疑,这个否定,对于每个人来说究竟意味着什么。”

这件作品也让蔡雅玲获得了新的领悟:“这个巨大的作品摆动时带来的犹豫感和不确定感,其实是我内心不自觉的投射。后来我也问过很多朋友,尤其是女性,她们会觉得,当我们要做出一个坚决的否定回应时,往往缺乏勇气,或是难以下决心去拒绝,最终大部分都会变成一种妥协。我们从小会听到许多‘应该怎样做’或‘不应该怎样做’的建议,使我们不自觉地将自己束缚起来。这样的情形可能每个女性都会遇到,那么如何去看待它,如何去逾越它,这个探索的过程就是学习的过程。而我的作品呈现出的‘犹豫不决’就存在于这个过程当中。”

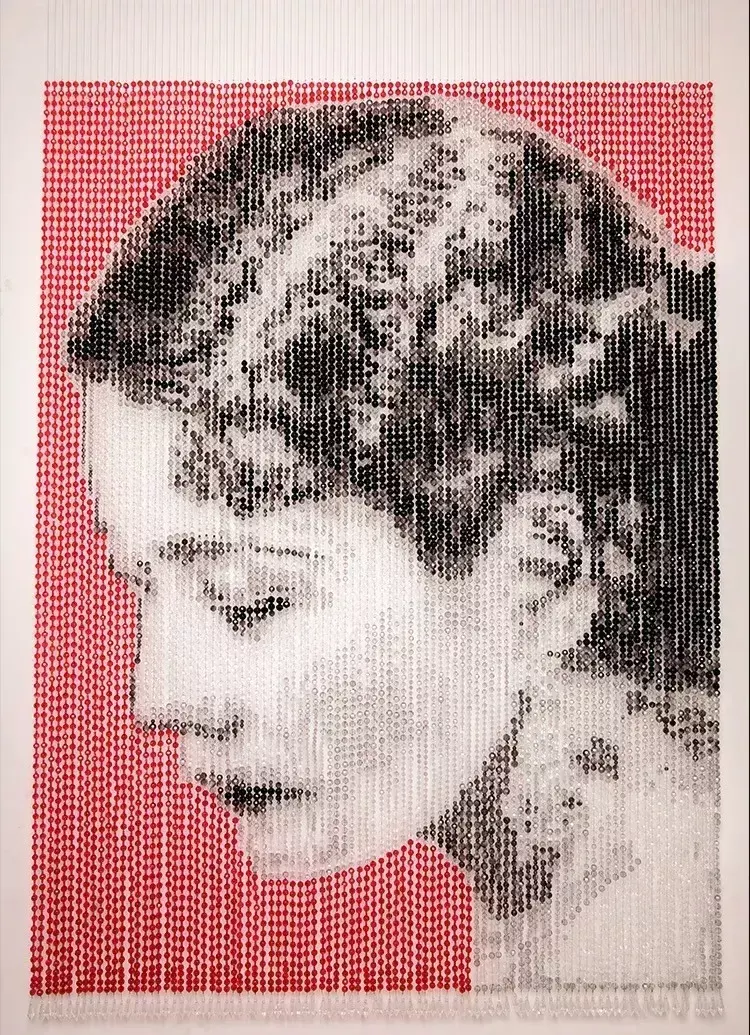

《我算是一个好人吗?》2020年

串珠和女性的发丝,也一直是对蔡雅玲来说有着特殊意义的两种重要材料。

“串珠最初吸引我的是它的脆弱、美丽和转瞬即逝的感觉。它也让我想起童年时家里挂的区隔家庭和社会的一个遮挡物,它影影绰绰,并不那么实在。但创作之后,这种材料带给我了更多的含义,包括它的犹豫感,它对图像的撕裂和愈合,这些含义都是在创作过程中一步步发现的。”

至于发丝,“母亲的头发对于我来说意味着怀念,或者想念。在作品的创作过程中,有时我会想象几十年后,如果母亲不在了,她的头发对我来说将成为很重要的一种寄托。而普通女性的头发,每一根都代表着一个独立女性的身份和特征或是她们的命运和基因。头发并不是一个形式,不是一种单纯的材料而已,它们背后是一个个活生生的人。”

当性别不再需要被讨论

《2012年8月21日》,2014年

“我是一个女性主义艺术家吗?如果你在三年前问我,我会说自己不是女性主义艺术家。但当你今天问我,我很坚定的说我自己就是一个女性主义艺术家,或者女性主义者,目前是。”“女性主义艺术家”长久以来被当作一个标签,一种定义,是许多女性艺术家都拒绝被冠以的名号。而今天,蔡雅玲在花费数年时间了解了女性主义的真相后,她将自己定义为“女性主义艺术家”。

为什么?她说:“当我不了解什么是女性主义者的时候,我认为那会影响我参加展览,会让我受到限制,或让别人把我人为地划到很小众的一群人中去。那是因为我不了解它。但当我从去年开始越来越清晰地知道,从我第一件创作开始,就一直沿着女性主义的道路在走,当我意识到在当下它并不是一场所谓非要去抗衡或质疑什么的运动,而是关于如何让女性更好地找到自己的优势,去对一些问题提出疑问,去更好地和这个世界相处,去创造出更有价值的作品之后,我认为我就是一个女性主义者。”

认清自己后,蔡雅玲将自己的思考和创作都集中到这个点上。“我不再局限于个人的生活。如果说过去个人经验的表达是一种自我纪录,那么我现在的创作更像是一种主动的去帮助同龄人发声的行为。我现在的作品所做的,就是让大家去重新思考,在当下有哪些问题是不对的,或者有哪些可以做得更好,我们该如何去看待当代女性面临的一些问题。而在这一点上,其实是不分性别的,无论是男性还是女性,都可以去思考,也很有必要去思考。也许在未来,当真正达到一种相对的平等之后,这个问题就不再是问题,我也可能就不会在纠结于此,从而转向其他更感兴趣的创作。”

自然,提出问题或提出观点总难免遭受质疑。也有人认为蔡雅玲的作品是在将大部分女性都会遇到的问题,都会经历的过程,都会产生的情绪毫无意义地放大,认为她是在传播焦虑。“当我在网上看到那些质疑的声音时,我就会在后面紧跟着看到有观众替我去回答,去反驳。这就形成了一个很有意思的讨论。有人提出质疑,有人就会去反对,有人就会去回答为什么质疑,为什么反对,我认为在当下这种讨论是非常重要的。作为艺术家,我只是讨论的引子,让大家去思考,去反思,去争论,目的是让每一个参与者都去重新思考这个问题。”

而当性别不再需要被讨论,我们又需要讨论什么?“在讨论男女的不同之后,我认为进一步应该去讨论个体的不同,不要用性别去作为框架。每一个家庭都是一个很小的单位,夫妻,包括父母或孩子应该怎样互相协调,让这个小单位更好的发展,是更为重要的。让家庭中的每个人都找到自己,成为更好的自己,这是一种进步。”

人生就是找寻自己的过程

“我认为在未来,谈论性别不如谈论个性。”蔡雅玲说:“男性有男性的优势,女性有女性的优点,但这些都不是绝对的,比如柔软从某个角度来看是优势,换一个角度就可能成为劣势。我们首先应该承认一切存在及其必要性,所有的性格和情绪都应该被接纳。女性可以很坚强,而男性也有需要被呵护的时候。”

作为妻子,她说:“我想每个女人最初都有成为好妻子、好母亲的愿望。但我的经历让我开始思考,为什么需要我来承受这一切?母亲的职责为什么会这么多?为什么在付出了很多的同时,周围人对你的要求仍然很高,对你的痛苦和困难却难以体会?

在思考的过程中,我开始质疑自己之前希望把一切都做到无可挑剔,希望成为一个很棒的母亲,一个完美的妻子的愿望。内心的自我在放大,我开始反思,在为他人倾尽所有之后,自己到底在哪里?我开始寻求自我的重要性。”

“伍尔夫的作品《奥兰多》让我开始重新认识自己这些年的变化。”她说。自小的男孩子气和传统观念中人妻人母应该具有的形象曾经让她感到拧巴。她说,有些事情不再做了,不是因为不爱了,而是因为质疑了。当人被迫做着自己不喜欢的事情,身边的人其实并不会感到开心。“但当你开始转变,周围的一切就会随之朝着好的方向转发展。”

作为母亲,两个孩子也让蔡雅玲发觉人类在最初就有着非常本质的区别。每个人该走的路,擅长的事都是很不一样的,并不能用同样的标准去要求。“每个人的一生其实都是在通过各种方式去寻找自己,去帮助孩子发现自己是什么样的人,未来想要去做什么样的事情,越早越好。”

最终回到艺术。艺术有性别吗?什么样的艺术是好的?“那些柔软的、感性的、充满叙事的或者说不够坚固和长久的作品同样具有力量。艺术的面貌需要被丰富,需要不同特性的词语去点缀,需要不同形式的艺术去充盈。”蔡雅玲说。

本稿件由一汽丰田特约赞助

编辑::LILLIE

采访/撰文:朵朵

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”