中国同妻真实经历:婆婆让我找男小三

2016年04月13日 06:59

来源:新京报

导语:“同妻”,男同性恋者的妻子。在中国,这个身份特殊的群体隐秘而庞大。在同妻和同性恋的问题上,几乎每一个同妻都遇到过菜刀和膝盖。只要社会不能接纳同性恋,同妻就会作为受害者背后

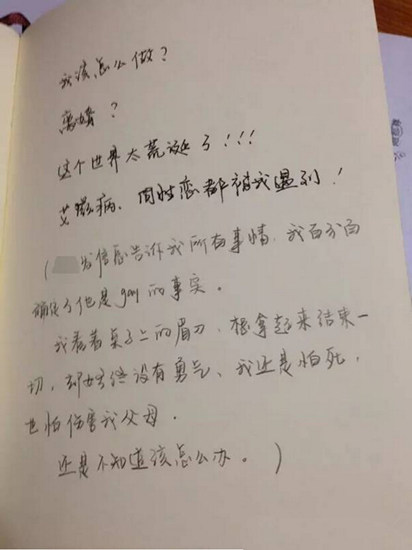

图为一个同妻的日记

现实残酷:“同妻到我为止更像一个梦想”

事实上,即使下定决心选择离婚,也并不简单。在经历了四个月离婚拉锯战的徐洁看来,离婚过程的痛苦,已经远远超过了离婚本身带给一个女人的伤害。

2014年4月,徐洁提出离婚,结果遭遇了婆家的多种阻拦。先是利诱,婆婆对她说:“你可以出去找男小三,生了孩子我们也认,只要不离婚”;后来是威胁,婆家不仅提出让她承担一百多万的债务,还在外面诋毁她和她的父母。

原本对丈夫抱有同情的徐洁,在日记里写到,“愤怒像一条蛇,吞噬着我……看着桌上的修眉刀,想拿起来结束一切……他和他的父母都是杀人于无形的暴徒!”

她咨询了律师。配偶同性恋性取向案件面临的取证难、认定难等诸多问题,都没有吓退她,“那时候就是一心想离婚,背上几十万债务,远走他乡,也要离,否则担心自己被拖垮。”

2014年8月,以保护前夫的隐私为条件,徐洁净身出户。

这一看似悲壮的结果对很多同妻来说是最清爽的解脱。在张北川主持的一项同妻生活态度调查中,女方“净身出户”或仅得到很少财产者占3/5。

令他觉得戏谑的一个细节是,“有一个长期接触的同妻,离婚后一扫往日的压抑,离异倒使她笑得合不拢嘴。”

去年12月,人近中年的陈素春把丈夫的网上浏览记录带到了全国同妻研讨会。她被男同志愿者告知,“你丈夫在外面招男妓,建议你尽快做艾滋病排查。”

被艾滋病吓晕的陈素春用近乎歇斯底里的方式,斩断了13年的婚姻,此前,为了孩子,她选择隐忍,“迷茫、苟且偷生的怨妇生活该结束了。”她说。

尽管,现在越来越多的同妻敢于站出来,说出真相,但对这个涉及社会制度、文化认知、法律规范等等内容的庞大议题,似乎有点力不从心。

“单方面去同情一方都无助于问题解决。应该让各方都看到彼此的悲剧,才可能有改变。”王丽晶致力于男同、同妻以及父母间交流的改善,多年来,她见识了男同和同妻间的互相伤害。

十年前,一位曾接受过央视《新闻调查》采访的同妻说,她对十年来社会在同性恋和同妻问题上的迟滞感到失望。

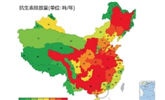

图为张北川教授二十多年来收到的来自同性恋和同妻的来信。作为该领域最早的研究者,他认为同妻是一个被侮辱与被损害的群体“是同性恋不被社会接受后,弱者抽刀向弱者的残酷现实”。鲁燕摄

“我们挑战的是社会最深层的那根神经,两千多年生育文化、性别文化需要慢慢改变。”张北川抱有乐观。

作为艾滋病的易感人群,当他2009年在第一届同妻大会上提到同妻要做艾滋病排查时,“他们了解不多,且非常害怕。”

到了2015年,他在规格更高的同妻研讨会上再次询问时,有好几个同妻大声回应——我做了。“只有当女性意识到自己某项权利的时候,权利保障才有探讨的可能。”张北川和说。

刘思琦和徐洁说,现如今看到一个人,她们的首先反应不是帅不帅,漂不漂亮,而是性取向如何。

2014年,带着这种“一朝被蛇咬”的后遗症,刘思琦经历了第一次婚外情。刘思琦觉得自己的世界似乎一下子“活了”,有了色彩和滋味。

虽然后来俩人并没有走到一起,但十年来,她突然开始特别憧憬生活,“渴望一段真的感情和婚姻。”

离婚后的陈素春也谈了男朋友。在和男友约会时,男友前后问了她三遍艾滋病排查的事,她觉得伤心又无奈,准备带着男朋友一起到疾控中心再做一次检查,“趟过同妻这条路,就没法避嫌。”陈素春和剥洋葱(微信ID:boyangcongpeople)说。

徐洁换了工作地点,一切似乎又回到了结婚前的单身状态。

她发现自己变得有点自卑,每次相亲之后,心情都很差。“遇见不错的,就想着应该在什么时机跟对方讲这段经历,”尽管她一度以为治愈了自己,可以像讲路人甲的故事一样讲出来,但真正要面对的时候,还是“觉得它是一个污点,感觉耻辱。”

现实有时也并不友好。“有一次朋友帮忙介绍了一位在公安系统工作的对象,问了基本信息后,检索出我有过一段婚史的事情,当即就责怪了介绍人。”

她发现,在婚姻中,她们忍受着日复一日的隐忍和煎熬。而婚姻结束后,她们又要承受一段不堪回首的往事。

刘思琦找回生活的平静之后,退出了所有的同妻群。

但仍有同妻顺着往事的藤蔓找到她。每接触一个同妻,她总是回想起2009年全国同妻会提出的口号:“同妻到我为止”。但现实的状况让她觉得那个口号“更像一个梦想”。

[责任编辑:李贺炜 PQ034]

责任编辑:李贺炜 PQ034

网罗天下

凤凰时尚官方微信

视频

-

李咏珍贵私人照曝光:24岁结婚照甜蜜青涩

播放数:145391

-

金庸去世享年94岁,三版“小龙女”李若彤刘亦菲陈妍希悼念

播放数:3277

-

章泽天棒球写真旧照曝光 穿清华校服肤白貌美嫩出水

播放数:143449

-

老年痴呆男子走失10天 在离家1公里工地与工人同住

播放数:165128