从理论层面讲述北京798艺术区 到底是怎么回事

1

2

▲ 导演郑阔

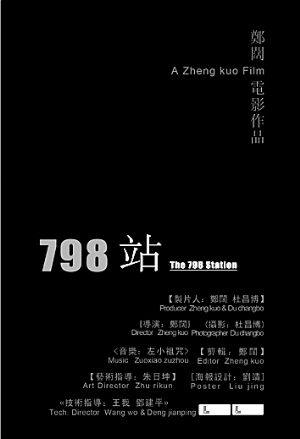

纪录片《798站》海报

“中国的民间电影、民间纪录片更大的意义在于为一个时代做记录,当多少年后我们回顾这段历史时发现有这样一些纪录片的存在,它告诉我们这个时代并不像大众媒体和教科书里写的那样,这个社会有它更鲜活、更生动的另一面。”

——郑阔

早报记者 黄小河 实习生 董牧孜

“没有一个文艺青年不知道北京的‘798’。在这个举世瞩目又颇具争议的艺术园区里,上演着今日中国文化的‘清明上河图’。”——这是纪录片《798站》中的一段解说词。

8月17日,致力于在全球范围内发现和传播反映中国人文生活的纪实电影的非营利青年组织—“瓢虫映像 (Pure Movies)” 在位于上海哈尔滨路的河岸艺术空间放映了这部影片。

《798站》是郑阔的处女作,在全国放映次数不多,相比更为人熟知的纪录片《暖冬》,郑阔说他更喜欢《798站》,“这个片子我是在很真诚地表达自己。”在映后接受采访时,导演郑阔告诉早报记者。

“798厂”原是1950年代民主德国援建的老工厂,自国有企业改制工人下岗,“798厂”一片荒芜。2001年开始,这座包豪斯风格的建筑群在艺术家们的修整和改造下获得了重生——社会主义工厂“798”蜕变为当代艺术的实验场,成为北京都市文化的新地标。

第一个进入“798”的是中央美院雕塑系,艺术家隋建国发现了这块被雪藏的“宝地”,空置的厂房成了雕塑系学生们的工作室。

摄影师徐勇在片中描述那时还是一片废墟的“798”,“进来黑乎乎的,走路地上都是渣土、废旧的机器零件,动不动可能就要摔跟头,玻璃也没有一块是完整的。但是依稀可以看出这个空间结构非常好,非常漂亮。”

前微软中国区副总裁康如松第一次来到“798”时被“惊艳”到了:“我想象不到北京会有那么漂亮的地方!”

后来,许多艺术家开始“驻扎”“798”:白宜洛、陈羚羊、陈文波、孙原、彭禹,不断有艺术家涌入,当时连崔健、吴文光、黄燎原、张元、姜文这些文艺界“大腕儿”都想进来。

艺术家苍鑫说,“当时就想把中国的这种先锋资源全部整合在一起。”而在“798”被社会认知之后,有很多并不是艺术界的人涌入。那会儿艺术很火,人人都想进来淘金,卖纪念品的、卖衣服的,甚至摆起了地摊。

郑阔与798发生关系源自他对朝九晚五的厌倦。出生于1974年、籍贯吉林的他,从北京航空航天大学的电子工程专业毕业后,被分到部队研究所搞载人航天。5年后从部队转业,他供职过各种公司,虽然一直想拍电影,但人家看他不是电影专业出身,“不太信得过”。在厌倦了朝九晚五的生活后,郑阔辞了职,“如果再不拿起摄像机拍点东西,电影这一辈子可能只是一个想法、一个遗憾”。

2002年,郑阔首次造访“798”,“那会儿特别有味道,有艺术家、有工人,那个时候的环境很自由、很纯粹,那种感觉很好。” 2006年,郑阔开始在798艺术区一家公司工作时,政府接手了园区,“798”开始被改变。2008年的奥运语境里,“798”成了一个代表“文化软实力”的特殊景点,北京市政府文化部门举办了“798艺术节”,但未邀请园区内的艺术家参加;物业七星集团开始大规模改造园区,老厂房形态遭到破坏;园区里房租价位飙升,艺术家们的工作室则时不时“被”断水断电——“798”的气氛变得有些异样。

身处其中的郑阔,用了两年多的时间采访了100多位艺术家和艺术界人士,于2010年完成该纪录片。“跟100多位艺术家聊天,每个人一聊就是两三个小时,艺术家们思维方式大相径庭,”郑阔很受启发,“跟上一个大学差不多。”《798站》中,郑阔把同100多位艺术家的谈话与他拍摄的艺术区的琐碎素材拼接在一起,又将颇具讽刺的当代艺术作品融入影像,从理论的层面讲述了在艺术表达、政治约束、商业诱惑和物业野蛮管理的夹缝中,当代艺术家的生存现状。

拍《798站》的过程中,郑阔赶上了2009年底到2010年初那场北京有史以来最大的艺术区拆迁——“创意正阳”、“东营”等围绕“798”衍生的将近20个艺术区被列入拆迁计划,涉及上千名艺术家的工作室,一些艺术区遭遇强拆,艺术家们组织了名为“暖冬”的反拆迁艺术维权。

“我当时是抱着为《798站》拍一点素材的想法去的,结果‘暖冬’的发展超过了大家的设想……”郑阔说。更有意思的事情发生在维权“胜利”之后,艺术家在分拆迁赔偿款时产生“内讧”,“我觉得这是一个很典型的事件,所以最后剪辑的时候就没有放在《798站》里,单独剪辑出来成为了《暖冬》。”相比《798站》,《暖冬》相对客观,只把各方观点呈现出来,“因为那个事件本身很复杂。”

对于以前的“798”,片中摄影师朱岩的话代表了许多早期开拓者的想法,“早期非常好,进来以后你会看见,这些艺术家工作室的门基本上都是开着的,都在里边干活,干累了就串串门、聊聊天,晚上一块儿约着喝酒吃饭。”

现在,许多艺术家已经搬离,变得越来越“时尚”了,成了另一个“南锣鼓巷”——“游人如织,乱花渐欲迷人眼”。现在有了电影工作室的郑阔,有时也为资金纠结,“电影只是为了让生活更有意义,毕竟,生活比什么都重要。”

“文化不是通过投资

和市场行为建立的”

东方早报:《798站》拍完3年过去了,现在的“798”有什么不同?

郑阔:现在就是一个卖小商品的地方了。这不就是大家想要的“798”吗?物业的目的不就是想租房子嘛,谁出钱高就租给谁,艺术家租不起就别租,从市场的角度来说,这是很正常的,换了我们也会租给出价高的租户。这里面其实涉及对文化的态度,“文化创意产业”,你是要文化还是要产业?如果是要产业,那现在这样做就没错啊,地价都涨了;但如果是要文化,就像《798站》里费大为(评论家)先生讲的,文化是一个独立的系统,它不是通过投资和市场行为建立的。

东方早报:《798站》的主观性很强,片中艺术家们虽然众说纷纭,但立场大致一致,你在纪录片里是否夹杂了自己个人的批判?

郑阔:有。任何一部纪录片都有作者主观的东西,但这个主观一定是以不歪曲事实为基础。100多位艺术家对“798”的改造都持同样的观点,那么这个问题恐怕有值得思考的地方。那时候关于“798”的片子已经很多,有政府版本的、企业版本的,却没有一个艺术家版本的,采访了那么多人,如何架构这个片子呢?最后决定以段落式的方式呈现。由他们自己讲园区的来龙去脉、对它的看法和它存在的问题。我在“798”生活,每天身临其境体会它的变化,我自己也有话要说,这是我想拍这个片子的原因之一。

东方早报:策展人曹恺在一次民间影展上说,郑阔的片子很像《焦点访谈》。你怎么评价自己的风格?

郑阔:也不能说是风格,当时就是很自然地采取这种拍法,毕竟是第一次拍,没有更好的想法和经验,最后选择以艺术家的语言为主把它剪辑出来,可能就有了《焦点访谈》的感觉,我们开玩笑说片子里都是talking head(说话的脑袋),但这样比较直接,片子的现实意义可能比影像本身的意义要大很多,这并不是一个讲艺术的电影。

东方早报:拍摄时是否想过采访利益的另一方?如果能看到他们同艺术家交锋时的状态可能会非常有趣,或者哪怕是双方无法交流的样子。

郑阔:想过,最后放弃了这个想法,因为他们未必能提供什么新的信息。物业针对所有采访都会内部开会设定好每个问题的答案,不论谁接受采访都得按这个标准答案来讲。每个人都不想去担责任,宁可无功,不能有过。一定不要说错话,这也是大部分中国人的生存哲学。所以最后我在片子里穿插了“798艺术节”开幕式作为对照。在我看来,中国的艺术区都避免不了两个问题:一个是艺术家抱怨地价越来越贵。在商品社会的背景下,这是任何人改变不了的问题。有些人利用文化去带动房地产,主要目的是让地价增值,而并非想要文化有多大发展。中国的艺术区,“798”也好,“宋庄”也好,上海的“M50”也好,都有“文化搭台,经济唱戏”这个问题。第二点,“798”、“宋庄”都是当代艺术,所谓当代艺术的本质,就是对以往传统、既定的东西都有一种质疑、反思,这表现在它的语言和作品内容上,把社会现实和艺术完全融合在一起,这是当代艺术的价值所在,同时也决定了当代艺术在中国会受到一定的限制。

“维权还是维钱”,

每个人的着眼点不一样

东方早报:《798站》这个影片的名字里“站”字意味着什么?

郑阔:“站”其实是一个流浪的概念,中国当代艺术从圆明园流浪到“东村”,到“798”,后来“798”周边也被拆了,现在艺术家来到“宋庄”,“宋庄”地价涨了,有了当地政府办的艺术节,走上了“798”的老路,艺术家可能又要离开,这次又能到哪里呢?《798站》是记录当代艺术流浪在“798”这一站发生的故事。

东方早报:所以在《798站》里,哈佛大学经济学博士徐轶尊说“艺术注定是要流浪的”。

郑阔:对,但艺术家也并非都是无条件的正确。艺术家有自己的问题,艺术家也是人,也有自己利益和生存的考虑。比如面对市场来讨论艺术的纯粹性,这些很老也很复杂的问题在《798站》中有所涉及,但没做过多深入的讨论,我只是从一个理论的层面来说这个艺术区到底是怎么回事。

东方早报:艺术家以精英和知识分子的身份出现,在他们眼中大众是庸俗的,而艺术作品所呈现的主体又是普罗大众,艺术家借此实现表达与批判。当代艺术与大众之间呈现一种无法交流甚至不屑交流的状态,这一矛盾在《798站》里表现得非常明显。你怎么看这个问题?

郑阔:这个提法非常好,我一直在想这个问题,可能我回答得不是很好(笑)。精英文化把自己看成大众的代言人,不仅当代艺术,包括民间电影、文学,乃至许多社会维权人士,都有这个问题。不过因人而异,有的艺术家的确既是大众的代言人,本身自己也和大众站在一起。有些人表面上要代表大众,但内心对大众却是一种很鄙视、很唾弃的态度。

东方早报:《798站》中,艺术家被要求撤掉一些作品。我了解到,其实一些观众看到这类作品后会主动举报,因为他们觉得这种挑战主流价值观的东西难以接受。《798站》这么一个片子,本身视角是艺术家的。它批判了一些问题,但大众并没有获得话语权。

郑阔:的确。但很多时候大众本身没到某个程度就不会去想那么多。不过你说得很对,可能会触犯一些大众的价值观,觉得当代艺术很无聊,并且做得很过分。举个例子,你为什么要给有的人安个乳房呢?但从艺术家的角度来看,他可能觉得这么做并不会比选秀这个事情更无聊,艺术家想提醒人们,这个社会上有许多很无聊、很错误的事情,但他们会选择一种比较极端的方式。二者理解的角度不一样,不在同一个语境底下,交流上有隔阂。比如一些行为艺术有很深的意义,但在看热闹的人看来会觉得,你怎么光天化日之下把衣服给脱了?你这不是耍流氓吗?当然艺术本身也有类似的问题,有些作品是经过慎重考虑用恰当的方式表现出来,但也有些艺术家,说他哗众取宠也不为过。

东方早报:艺术家张峻回溯曾经轰轰烈烈的“暖冬”反拆迁艺术维权时得出一个令人吃惊的结论:“如果把艺术家、物业、当地政府的角色对换一下,一切还会原封不动地发生,因为我们的基因是一样的。维权之后,我对所谓的当代艺术的弄潮儿,(已经)不屑为伍。”你怎么看?

郑阔:有些人跟我说,《798站》只是指责七星集团或者是当地政府的一些做法,其实艺术家本身也有问题,而这个解释可能就出现在《暖冬》里。《暖冬》这个片子我剪得很难过、很崩溃,这就要说到人性的问题。博弈学里有很多生动的例子,在个人利益面前如何取舍,每个人的基准是不一样的。比如对于《暖冬》中的一些艺术家来说,可能拆掉“798”对他不会造成太大损失,因为他在别处还有工作室,但对有些艺术家来说,比如《暖冬》里的刘懿,他是把全部身家都赌在这个工作室了,如果把它拆掉又没有赔偿,那他连睡觉的地方都没有了。对这类艺术家,拿到赔偿款后最需要考虑的是怎么吃饭、怎么生存。“维权还是维钱”,每个人的着眼点不一样,每个人都是站在自己的立场上说话,我们很难说哪个观点是对的,哪个是错的。观点只有高低之分,没有对错之分。

东方早报:“暖冬”维权成功了,政府发赔偿款了,但在分钱的问题上发生了争执,你怎么看呢?

郑阔:我觉得这是《暖冬》里最关键的问题,艺术家身上所体现的很多问题就是他们所反对的那些东西。比如说分钱时不用民主的方式,而是“我是代表我说了算”,“我觉得该怎么分就怎么分”。当代艺术主张平等,但当代艺术里又有很重的等级观,比如说有的艺术家房子被拆了都拿不到赔偿款,而艺术界的大腕儿一声援,有人就会去送钱。就像张峻说的“我们每个人的基因都是一样的”,当自己的利益受到侵害的时候,我们会去指责身处的环境、体制,或者某个特定的人物,但是如果我们的利益没有受到伤害,就会冷漠很多,甚至很难说是否会用同样的方式去伤害别人呢?这是剪辑《暖冬》时最让我崩溃的地方,因为我从这些艺术家身上发现了自己身上的太多问题。

纪录片来自真正的现实,

“超现实”的现实

东方早报:艺术家栗宪庭说,“要把艺术和作品区别开。我们讲的是艺术上的独立,它一定是前沿的、小众的、边缘的,但作品可以通过社会化操作将其大众化和商业化。两者不矛盾”,你是怎么理解这句话的?

郑阔:比如说民间电影,作为艺术的一种形态来讲,它本身就是小众的。如果对一些民间电影不限制的话,也不会有多少人去看,因为这些电影看着很闷、很慢,大家需要的是刺激,一种快餐式的消费让自己兴奋起来,放松一下。当代艺术的作品也是一样,如果大家不知道你画的是什么,又卖得很贵,大家肯定不会去接触这种东西。但好东西要传播出去才有意义,所以当代艺术要不断有展览,民间电影要有放映会。只有能被更多的人看到,才是有意义的。但是这个环节中会有很多阻碍,市场也不会主动去接受这些东西,所以要运用一些策略,让它最大范围地传播开来,在以后它必将会对人产生一些影响和改变。中国的三种文化,政治文化、大众文化和以知识分子为代表的精英文化,这三种文化关系特别复杂,就像一个三角关系。以知识分子为代表的精英文化——我们暂且用这个词,如果想对社会产生影响,必须借助商业文化,而商业文化有个前提,就是必须可以被消费。如果你拍一个很有思想的电影,用的是很多人都看不懂的一种语言,这个电影的传播就会受限制,如果你用一种很通俗的语言、很好看的剧情,也同样去传达这种思想,看的人就会多,它比前一种就更有社会意义。

东方早报:很多导演都说纪录片比剧情片更好看,因为现实更精彩、更丰富。

郑阔:对,因为中国的现实超出我们的想象。中国的民间电影、民间纪录片的意义并不是拍了就能立刻被观众看到,它更大的意义在于为一个时代做记录,当多少年后我们回顾这段历史时发现有这样一些纪录片的存在,它告诉我们这个时代并不像大众媒体和教科书里写的那样,这个社会有它更鲜活、更生动的另一面。记录人的生存和社会变迁,是民间纪录片最大的意义。有时候我们这个民族在思想上其实不具有创造性,我们喜欢拷贝,学别人可能学得非常好,但在电影的想象力上我们要差很多。但中国的现实,它本身的丰富性已经超出了我们的想象。纪录片来自真正的现实,非常“超现实”的现实,而剧情片永远是虚构的。![]()

加入凤凰时尚微信 参与年终送礼得万元大奖

扫描左侧二维码,加入凤凰时尚微信,免费领取礼品,快来参加!

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

湖北一男子持刀拒捕捅伤多人被击毙

04/21 07:02

04/21 07:02

04/21 07:02

04/21 06:49

04/21 11:28

频道推荐

商讯

48小时点击排行

-

706809

1女人心声:追求美丽是件痛苦的事 -

437124

2春天常吃10种蔬菜可帮你补足“阳气” -

431278

3美国华人圈屡现临时夫妻 专家:谈道德 -

386713

4姜培琳:从传奇超模到豪门CEO -

346637

5Gucci 2014米兰秋冬发布 -

272133

6普京绯闻女友时尚品味不输名媛 占领时 -

268855

7死亡真相:人在临死前10秒真实感受 -

203407

8肚脐形状辨疾病:哪种形状暗示有妇科病

所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立